| Fotokritik |

|

Timm Starl

Fotografien des Fremden

Petra Bopp

Fremde im Visier

Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg

Bielefeld: Kerber, 2009

23,5 x 28,2 cm, 159 (+1) S., 177 Abb. in Farbe und Schwarzweiß

Gebunden

€ 29,80

Petra Bopp, Sandra Starke

Fremde im Visier –

Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg

Katalog zur Ausstellung im

Stadtmuseum Oldenburg, 20.6. – 13.9.2009

Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, 20.11.2009 – 28.2.2010

Historisches Museum Frankfurt, 11.4. – 29.8.2010

JenaKultur – Stadtmuseum, 24.9. – 14.11.2010

Bielefeld: Kerber, 2009

23 x 28 cm, 72 S., 114 Abb. in Farbe und SW

Broschiert

€ 6,-

„Fremde im Visier“ ist ein ebenso plakativer wie zunächst eingängiger Titel. Aufgrund der Illustrationen auf den Umschlägen der beiden Publikationen vermutet man zunächst, mit „Fremde“ seien jene unbekannten Personen gemeint, mit denen Kriegsteilnehmer als Gegner, Verbündete oder Gefangene zu tun haben: Eine Frau durchquert gehend ein Gewässer (Buch), Gefangene werden abgeführt (Katalog). Im Buch findet sich keine entsprechende Erläuterung, sondern erst das Vorwort des Kataloges liefert eine solche: „Der Titel Fremde im Visier verweist auf den Umgang der deutschen Soldaten mit den extremen Realitäten im Kriegszustand. Mit der Kamera wurde das Fremde und Unbekannte eingefangen.“ (Katalog, 5) Es geht also um das Fremde – und letztlich um sehr viel mehr, als es der Titel vermuten lässt. Zur Debatte steht nicht nur das Fremde, dem der fotografierende Soldat begegnet, sondern zugleich das Unbekannte im Eigenen, das „Fremde[n] in uns selbst“, jene „verborgene Seite unserer Identität“ (Kristeva), die der Krieg in den Menschen zutage fördert.

Dass das Thema dermaßen weit gefasst ist, macht die Veröffentlichung wertvoll, auch wenn die Buchautorin dessen Komplexität nicht immer gerecht zu werden vermag. Wesentlich sind die zahlreichen Phänomene, denen sie nachgeht, um die private Fotografie im Krieg zu bestimmen. Dazu hat sie reichhaltiges und interessantes Bildmaterial in etwa 150 Konvoluten gefunden, dieses ausgewertet und Zeitzeugen aufgetan, ergänzt also die Bilddokumente um die Erinnerungen und Reflexionen der knipsenden Wehrmachtsangehörigen und Albumbesitzer. Zudem werden Berührungspunkte zwischen den privaten Hervorbringungen und den Produkten von Fotokünstlern wie auch der Bildpropaganda des Nationalsozialismus gesucht.

|

|

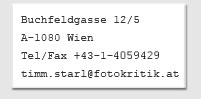

| „Album Johann Wetjen, Album I, Albumblatt, Still ruht der See, Frankreich 1940 [...]“ (18) |

|

Bopp hat einen schönen und zugleich bezeichnenden Anfang gefunden: Eine Aufnahme aus Frankreich von 1942 zeigt eine Uferszene und ist mit der Bildunterschrift „Still ruht der See“ versehen. Ein Idyll, das trügt, denn die Bewohner des Dorfes hatten vor den heranrückenden deutschen Truppen ihre Wertgegenstände wie Schmuck und Silber in Sicherheit bringen wollen und im Wasser versenkt. So steht die Aufnahme wie ein Motto den nachfolgenden Illustrationen voran und soll sagen – wie auch in der Einleitung betont –, dass zwar „aus den vorliegenden visuellen Zeugnissen [...] ersichtlich“ wird, „wie der Krieg gesehen wurde – nicht, wie er war“. (10) Man mag diesen Hinweis als Binsenweisheit abtun, zumal zur Wirklichkeit des Krieges auch zählt, wie er in Bilder gesetzt wird und diese wahrgenommen werden. Doch ich verstehe ihn auch als Mahnung, sich laufend vor Augen zu halten, dass die Fotografie nicht mehr als den Anschein des Realen wiederzugeben imstande ist: Sie ist ebenso ein Medium des Zeigens wie des Verbergens.

|

|

|

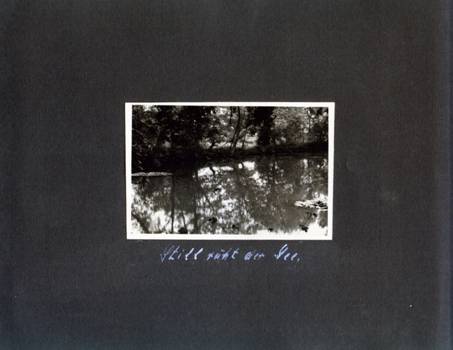

„Album Mit dem Falke durch Frankreich (anonym), Albumfoto, Auch ER sollte Frankreich Kultur retten, Frankreich Mai

bis Juli 1940 [...]“ (63) |

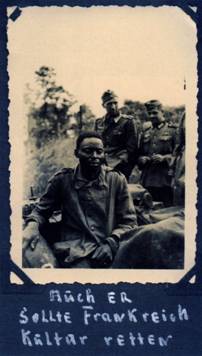

„Album Hans Mayer, Albumfoto, Massengrab, Sowjetunion, undatiert [...]“ (122) |

|

Auch für die Autorin heißt es bei jeder Aufnahme, danach zu fragen, was neben und hinter all dem, was man in einer Aufnahme zu sehen bekommt, stattgefunden hat. So präsentiert sie unter anderem nicht nur die bemerkenswertesten Albumseiten, sondern auch jene mit komplett oder teilweise herausgerissenen Abzügen. Denn diese sprechen von mehr als der Angst unmittelbar nach Kriegsende, die Besatzer könnten diskriminierende Fotos von Exekutionen entdecken. Der fotografische Blick ins Massengrab deutet nämlich auf eine Verfasstheit des Bildautors, mit der er später nicht konfrontiert sein möchte und die er oder die Nachkommen zum Verschwinden bringen wollten.

Jedes Kapitel ist einem Aspekt des soldatischen Daseins im Krieg gewidmet, dem erläuternden Text folgt jeweils ein eigener Tafelteil. Behandelt werden alle relevanten Themen und Motive, wie sie in privaten Alben ihren Niederschlag finden: Vormarsch, Einquartierung, zerstörte Bauwerke und Waffen des Gegners, Gefangene, Tote, erhängte „Partisanen“, Land und Leute in den eroberten und besetzten Gebieten, brennende Häuser, Flüchtlinge, Kriegsgefangenschaft. Besondere Aufmerksamkeit widmet Bopp jenem Bildmaterial, in dem Rassismus, Vorurteile und irrationale Ängste zum Ausdruck kommen: den farbigen Soldaten der französischen Armee, der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa, den sogenannten „Flintenweibern“, wie weibliche Angehörige der Roten Armee vielfach tituliert wurden. In ihren ästhetischen Zuweisungen verrennt sich Bopp allerdings gelegentlich: „In vielen Soldatenalben von der Ostfront adaptierten die Fotografen die Propagandabilder vom ‘Slawischen’ Untermenschen aus der Presse.“ (72) Doch die meisten Aufnahmen – vor allem auch jene einer älteren Bäuerin auf der gegenüber liegenden Seite – sprechen eine andere Sprache. Es sind nämlich eher die Bildunterschriften in den Alben, die das Vokabular des Nationalsozialismus übernommen haben und den Blick des Betrachters entsprechend konditionieren.

Auch an anderer Stelle benötigt die Kunsthistorikerin Vorbilder, was zu nachgerade aberwitzigen Vergleichen führt. So findet sie beispielsweise eine kompositorische Analogie zwischen dem bekannten Bild Robert Capas vom getroffenen und fallenden Milizionär im Spanischen Bürgerkrieg 1937 zu einer Aufnahme eines unbekannten Fotografen, der 1942 gefangene russische Soldaten mit erhobenen Händen festgehalten hat: Weil in einem Fall die „Wehrmachtssoldaten [...] rechts außerhalb des Bildes zu vermuten sind“ und im anderen der „Schütze ebenfalls rechts außerhalb des Bildes zu denken ist.“ (104) Auch die Protagonisten des Neuen Sehens der 1920er Jahre werden bemüht, wenn eine Aufnahme von László Moholy-Nagy, der 1929 eine sich entfernende Frau am Sandstrand von hinten und schräg oben fotografiert hat, zu dem Umschlagbild des Buches aus dem Jahr 1942 mit der im Wasser schreitenden Frau, die aus ähnlicher Perspektive gesehen worden ist, als Vergleich herangezogen wird. Dass dann und wann Bildlösungen von Kriegsfotografien früheren Entwürfen prominenter Autoren und Autorinnen ähneln, ist jedoch ebenso zufällig wie ohne Bedeutung. Denn zumeist gibt es solche Entsprechungen nicht, und die wenigen Fälle stellen keine Besonderheit im Krieg dar, sondern finden sich in allen fotografischen Anwendungsbereichen.

Manche Interpretationen der Autorin im Buch fehlen im Katalog oder wurden relativiert. Das mag ein weiterer Grund sein, weshalb dieser ergänzend aufgelegt worden ist. Zudem wird zusätzliches Bildmaterial aufgeboten, und die Zeitzeugen kommen ausführlicher zu Wort. Man sollte also die beiden Publikationen als Einheit sehen. Und trotz der gemachten Einschränkungen muss man die Publikation begrüßen, erweitert sie doch unseren Blick auf die Fotografie im Krieg und macht deutlich, wie der knipsende Soldat sein Erleben ins Bild gesetzt und für die spätere Betrachtung aufbereitet hat.

|

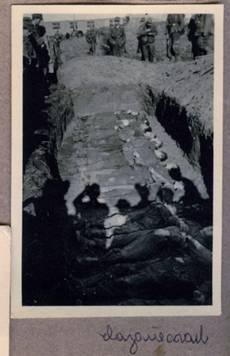

![„Album (anonym), Albumblatt, Spuren herausgerissener Fotos [...]“](pix/49-4.jpg) |

| „Album (anonym), Albumblatt, Spuren herausgerissener Fotos [...]“ (154) |

|

Die Abbildungen sind Wiedergaben aus dem besprochenen Band.

Erwähnte Literatur

Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, Aus dem Französischen von Xenia Rajewsky,

Frankfurt am Main: Suhrkamp, 21991 (edition suhrkamp, 1604, Neue Folge Band 604), S. 11

Oktober 2009

................................................................................................................................................................

© Timm Starl 2009

PDF - 196kb

nach oben |

| zurück |

|